NEWS新着情報

- ホーム

- 新着情報

-

ブログ

2024.12.13

エアコン水漏れ修理の全知識!業者選び&費用ガイド

エアコンの水漏れは、エアコン修理のなかでもよくあるトラブルのひとつです。放置すると、家具や床、壁に深刻な損傷を与える可能性があるため、見つけたらすぐに対応しなければなりません。この記事では、エアコンの水漏れの原因と対策か […] -

ブログ

2024.12.13

漏電の直し方ガイド|家電製品(冷蔵庫・電子レンジなど)からの漏電にも対応

漏電の直し方ガイド|家電製品(冷蔵庫・電子レンジなど)からの漏電にも対応 カテゴリ: 一般 タグ: #漏電 2024年12月13日 漏電とは、本来電気が漏れてはいけない配線や電気機器から、電気が漏 […] -

ブログ

2024.09.25

地震時の火災リスクを軽減する家電5選!感震ブレーカから自動消火機能付きストーブまで

しょうか?本記事では、地震時の火災リスクを効果的に軽減できる家電製品について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。 地震時の火災リスクの軽減に役立つ家電とは? 家電製品の中には地震時の火災リスクを低減してくれるも […] -

ブログ

2024.08.19

茨城でのエアコン吹き出し口水漏れ!原因と修理が必要なサイン4選

エアコンの吹き出し口から水が漏れはじめるのは、夏場によくあるエアコントラブルのひとつです。 水漏れを放置すると、壁や床にカビが発生したり、下の階に漏水したりと大きな被害につながることもあります。しかし、暑い夏にエアコンは […] -

ブログ

2024.07.16

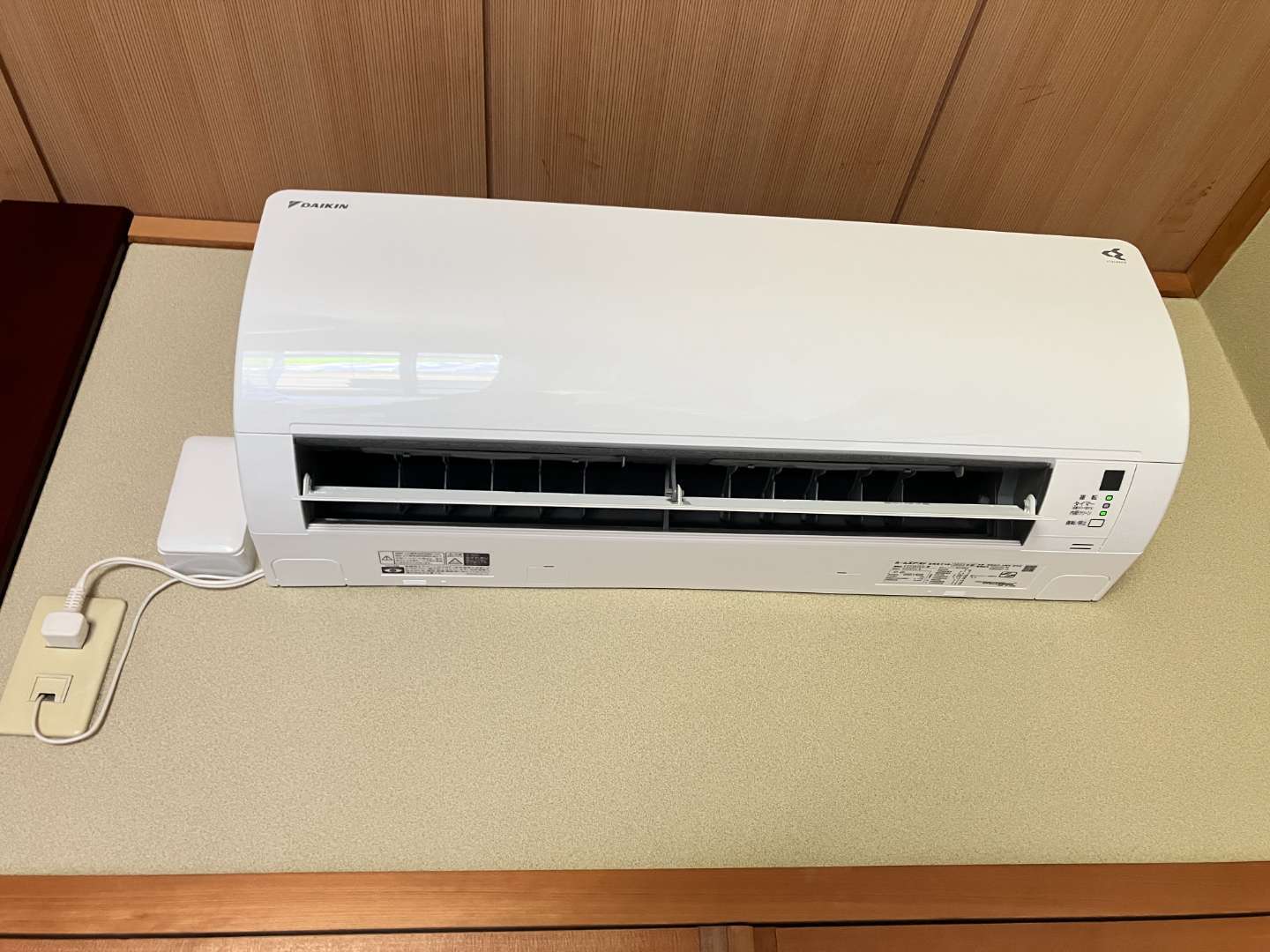

茨城で快適な空間を!隠蔽配管によるエアコン

工事のメリットと注意点 茨城県は、夏は蒸し暑く冬は寒い日本特有の四季の変化が顕著な気候を持った県です。そのため、快適な室内環境を維持するためにはエアコンが欠かせません。 しかし、従来のエアコン設置方法では、室外機と室内機 […] -

ブログ

2024.06.18

つくば市でのEV充電設備設置【自宅向け完全ガイド】

EV(電気自動車)の販売シェアは年々伸びており、2023年の販売数は約9万6千台(PHEV含む)とまもなく年間10万台を超えそうな勢いです。今や自動車を買い替えるなら重要な選択肢のひとつでしょう。 EVは化石燃料を使わな […] -

ブログ

2024.06.17

もしも業者にエアコン取付工事を断られたら!?隠蔽配管工事にも対応します。

エアコン交換をお求めのお客様は以下のページを参照下さい。 https://kobaden.biz/to_individual 家電量販店の夏は通常の時期と比べ繁忙期と言えるでしょう。 過去にお伺いしたお客様の中にも、夏に […] -

ブログ

2024.05.29

自宅で電気自動車(EV)を充電するには?設備・工事・費用を徹底解説

環境問題やガソリン価格高騰などから注目を浴びている電気自動車。購入を検討される方も増えています。 電気自動車を購入するのであれば、自宅で充電できる設備の設置をセットで検討しましょう。自宅での充電にはさまざまなメリットがあ […]

お問い合わせ

お問い合わせ